[ мини-гайд для психологов ]

5 вопросов для разблокировки застоявшейся терапии

Вопросы для самосупервизии в ситуациях терапевтического тупика

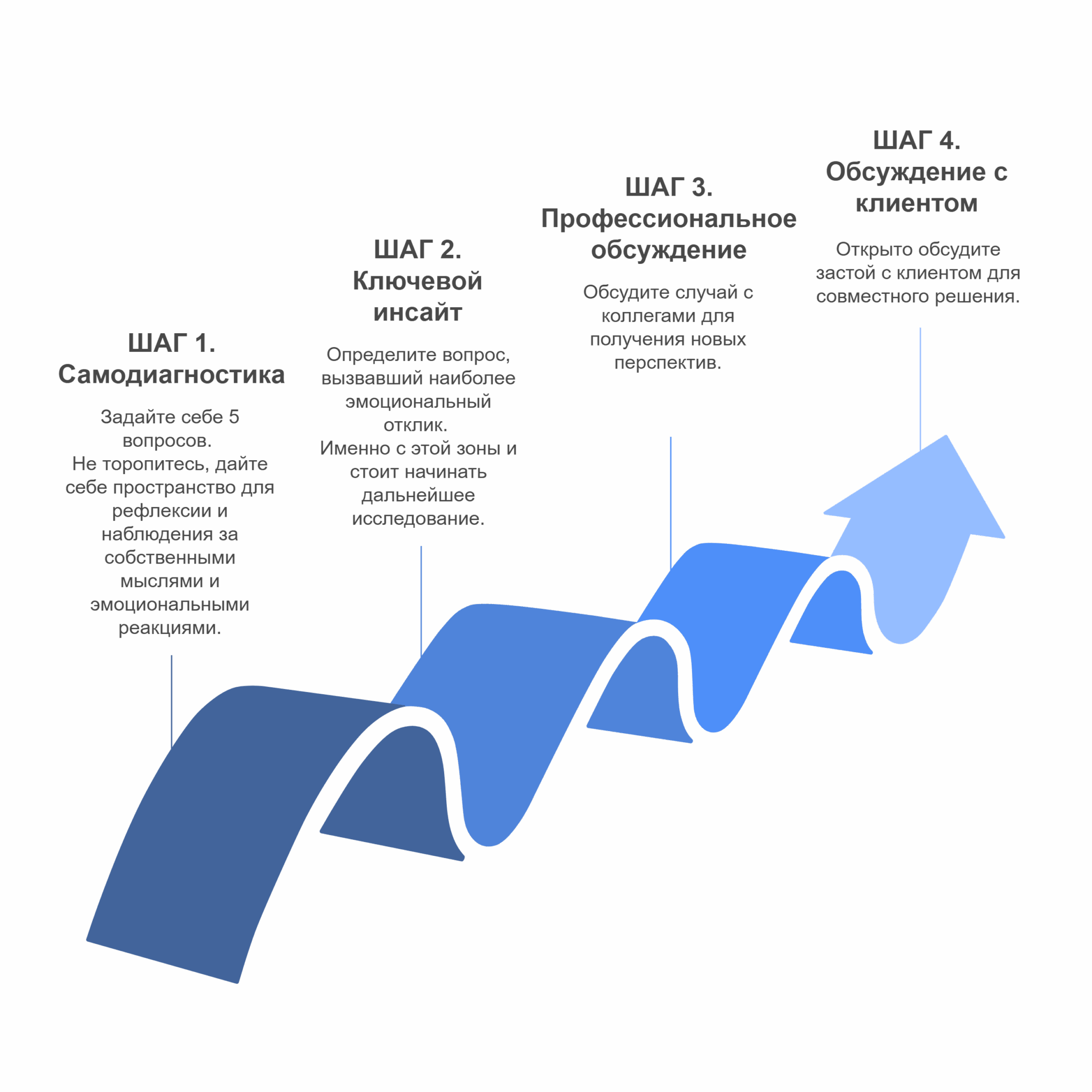

В практике каждого психолога наступает момент, когда терапевтический процесс, казалось бы, заходит в тупик. Прогресс замедляется, клиент не видит изменений, а вы чувствуете себя бессильными. В такие моменты крайне важна самосупервизия ‒ глубокий анализ ситуации, своих реакций и динамики отношений с клиентом. В этом гайде я предлагаю вам набор вопросов, которые помогут самостоятельно разобраться в причинах тупика и найти новые пути для движения вперед.

Эти вопросы предназначены для вашей личной рефлексии. Вы можете использовать их как чек-лист, дневник самосупервизии или основу для обсуждения с коллегами. Отвечайте честно, не бойтесь признавать свои сложности и ограничения. Помните, что самосупервизия ‒ это инструмент роста и развития вашей профессиональной компетентности

ВОПРОС 1. Чего я не замечаю в терапевтических отношениях ?

Почему этот вопрос важен:

При длительной работе с клиентом у психолога нередко активируется эффект профессиональной адаптации или «слепоты» ‒ мы перестаём замечать динамику, которая была бы очевидна при свежем взгляде. Это может способствовать стагнации процесса.

Как можно применить:

- Мысленно смоделируйте ситуацию, как если бы вы видели этого клиента впервые.

- Сконцентрируйте внимание на тех аспектах взаимодействия, которые обычно игнорируете: поза, интонации, невербальные сигналы, выбор слов.

- Зафиксируйте минимум три наблюдения, которые ранее казались второстепенными или малозначимыми.

Вопрос 2.

Какую вторичную выгоду клиент получает от сохранения проблемы?

Почему этот вопрос важен:

Симптом или проблемное поведение часто сохраняется не только по причине устойчивости паттерна, но и за счёт вторичной выгоды. Даже болезненные или деструктивные состояния могут выполнять психологически значимую функцию ‒ снижать тревогу, защищать от ответственности или обеспечивать потребность во внимании.

Как исследовать:

- Проанализируйте, какие реальные или символические потери могут возникнуть у клиента, если проблема исчезнет.

- Какие скрытые потребности удовлетворяются за счёт симптома?

- От каких трудных решений, действий или изменений «освобождает» клиента сохранение проблемы?

Типичные примеры вторичной выгоды:

- Получение внимания и заботы со стороны близких.

- Снижение ответственности за значимые сферы жизни.

- Сохранение привычной идентичности (например, роли «слабого» или «жертвы»).

- Непрямая возможность контролировать окружающих через демонстрацию уязвимости или жалости.

Вопрос 3.

Что происходит между нами в терапевтическом взаимодействии

прямо сейчас?

Почему этот вопрос критически важен:

Клиент нередко переносит привычные модели межличностных взаимодействий непосредственно в терапевтические отношения. Если вы ощущаете, что терапия зашла в тупик или стала предсказуемой, высока вероятность, что вы попали в зону воспроизведения устойчивого паттерна клиента. В ответ у терапевта может активироваться контрперенос.

На что обратить внимание:

- Каким образом клиент взаимодействует с вами здесь и сейчас (перенос)?

- Какие чувства и импульсы у вас возникают в ответ (контрперенос)?

- Не воспроизводится ли в терапевтическом пространстве привычный для клиента жизненный сценарий или травматический паттерн?

Признаки активного паттерна или искажения контакта (контрпереноса):

- Вы отмечаете у себя раздражение, скуку, тревогу, внутреннее напряжение или импульс спасать клиента.

- Вы улавливаете, что ваша реакция на клиента определяется не профессиональной позицией наблюдателя, а субъективными чувствами или бессознательными включениями, связанными с собственным опытом.

- Сессии приобретают рутинный, предсказуемый или формальный характер.

Вопрос 4.

Какие темы я избегаю затрагивать в работе с этим клиентом?

Почему этот вопрос важен:

Терапевт может неосознанно обходить темы, которые вызывают у него внутренний дискомфорт, тревожность или эмоциональное напряжение. Однако именно эти сложные зоны зачастую содержат ключевые ресурсы для продвижения и углубления терапии.

Как можно применить:

- Какие темы вы систематически «забываете» или откладываете обсуждение?

- О чём вы думаете в процессе сессии, но не произносите вслух?

- Какие аспекты кажутся вам «слишком болезненными» или «неуместными» для обсуждения?

Распространенные зоны избегания в практике:

Темы сексуальности и интимности.

Проявления агрессии и злости со стороны клиента.

Суицидальные мысли и риск самоповреждения.

Взаимоотношения клиента с родителями или другими значимыми фигурами.

Финансовые вопросы и связанные с ними напряжения.

Собственные ошибки терапевта или затруднения в профессиональной позиции.

Вопрос 5.

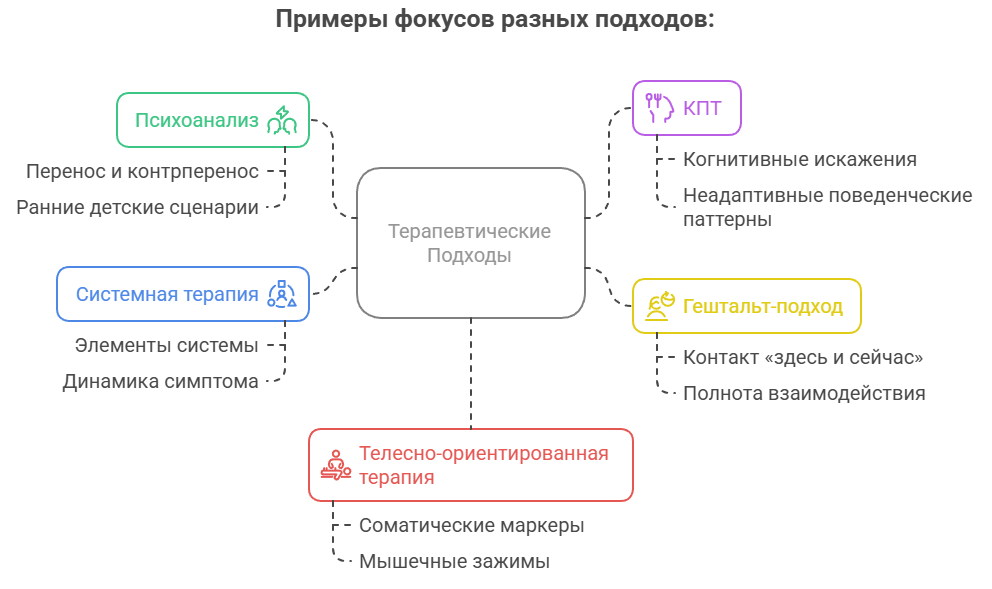

Как бы на эту ситуацию взглянул коллега, работающий в другой методологической парадигме?

Почему этот вопрос важен:

Длительная работа в рамках одной терапевтической школы может сформировать профессиональную близорукость. Мы начинаем мыслить в пределах привычной концепции и упускаем альтернативные ракурсы.

Как использовать:

Мысленно «пригласите» во внутренний диалог специалиста, представляющего другой теоретический подход, с котором вы также знакомы, и задайте себе вопрос: как он мог бы концептуализировать ситуацию и что порекомендовал бы исследовать?

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ С ЗАСТОЙНЫМИ ПРОЦЕССАМИ

- Не форсируйте прогресс. Застой ‒ это нередко закономерная пауза, которая предшествует качественным внутренним изменениям.

- Примите профессиональную ответственность. Если терапия не развивается ‒ это зона внимания и работы прежде всего для терапевта, а не клиента.

- Опирайтесь на супервизию. Сложные или застрявшие случаи оптимально рассматривать на супервизии. Взгляд со стороны, профессиональный обмен и поддержка ‒ важный ресурс терапевта.

Если вы практикующий психолог и вам интересно участие в моей новой супервизорской группе, но пока эта идея вызывает сомнения или напряжение ‒ у меня есть для вас 2 варианта, как можно спокойно «примерить» этот формат:

1. Записаться на бесплатную диагностическую онлайн-встречу, где мы разберём вашу профессиональную ситуацию и вместе посмотрим, подходит ли вам мой формат группы.

2. Присоединиться к закрытому Telegram-каналу для психологов с профессиональными постами о супервизии и практике, кейсами, поддержкой и мини-разборами и просто посмотреть со стороны на атмосферу.

Если пока не чувствуете внутренней готовности присоединиться к супервизорской группе — просто посмотрите короткое видео. Там я подробно рассказываю, какие блоки мешают ОПЫТНЫМ психологам приходить в супервизорские группы, и как я с этим обхожусь.

Если останутся вопросы – вы всегда можете задать их мне в индивидуальном формате.

С любовью к профессии, Ольга Писарева